在日中華圏人・

京阪神在住の法商務専門職又は事業経営者・

日本伝統庭園と室内装飾関連事業匠等

善隣交流倶楽部

Contents Menu

- 日本語

- English

- 中文简体

- 한국어

日本の社会(地域、職場、学校など)でのご自身の深刻なお悩みのご相談などは

会員専用掲示板内の日本社会問題部門への登録で、ある程度の具体的内容を示して相談されることをお勧めします。

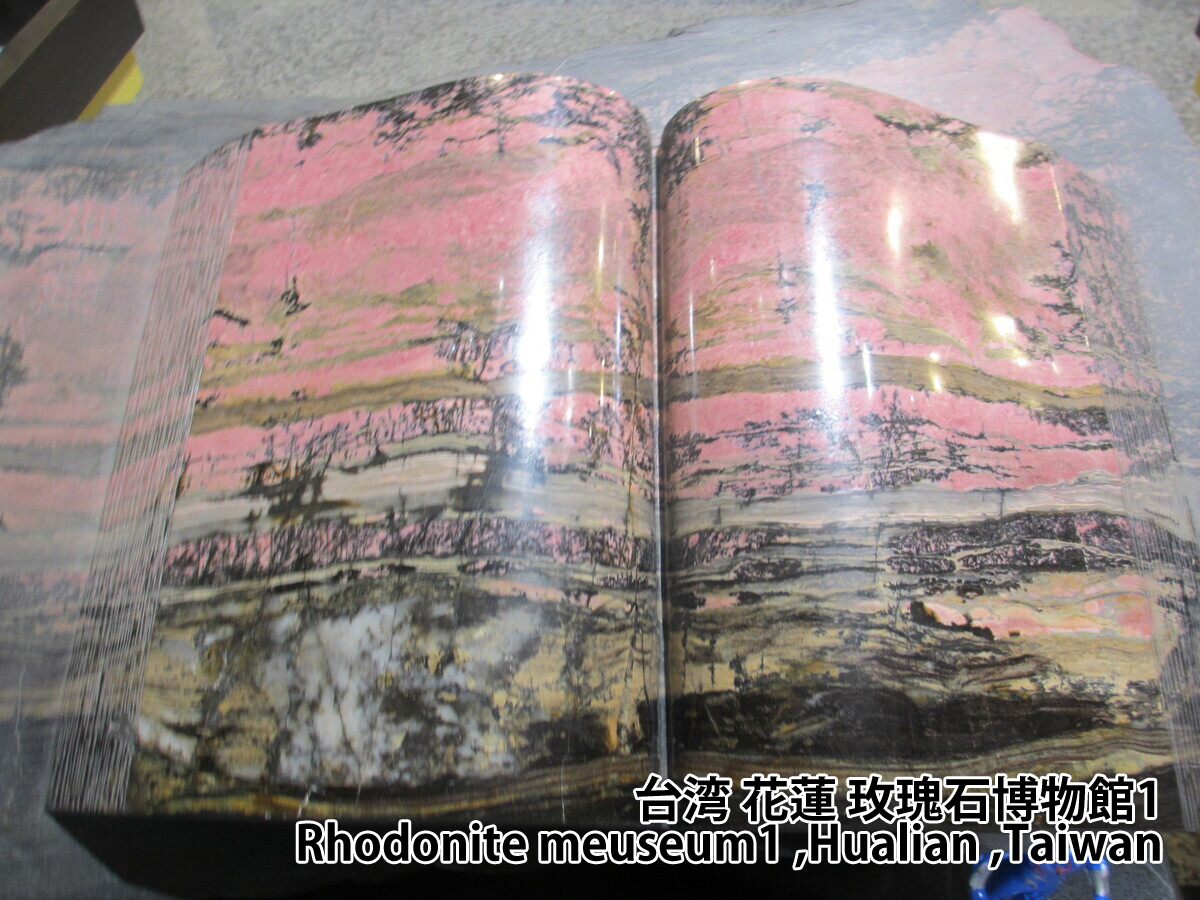

石文化 (庭石、建築等材料、 石の景勝地、 水石、宝石原石等)

石文化 (庭石、建築等材料、 石の景勝地、 水石、宝石原石等)

玫瑰meiguiとは薔薇のことです。

他の三言語版には、異なる画像を掲載しています。ご関心がございましたら、そちらもご閲覧なさり、お楽しみください。

前画面やトップページに戻る場合のボタンは、膨大な記載の最下端にありますので、即座にお戻りになられたい場合は、ご自身のパソコン、スマートフォン自体の前に戻る操作も活用ください

(要約)

・石、鉱物については、自然石としての庭石、自然風景、建築資材、用品の材料、室内鑑賞物、鉱物標本、宝石として、様々な観点とそれに関する多くの愛好者や団体の活動が存在することを知りました。

・庭石においては、個人が作る日本式庭園は、かつてのブームは去り、新たに造営されるより解体されることの方が圧倒的に多く、残念ながら樹木以外、特に庭石に関しては、産業として多くの地で、すでに衰退や廃絶して久しいです。

・国内の観光地では時の権力者や大実業家の居所での日本庭園も見学ができたりしますが、庭石についてのその謂れ(由緒)や種類が見所になる、京都の醍醐寺の三宝院、二条城の清流園、東京の清澄庭園などは特に着目すべき名所であると再認識し直しました。

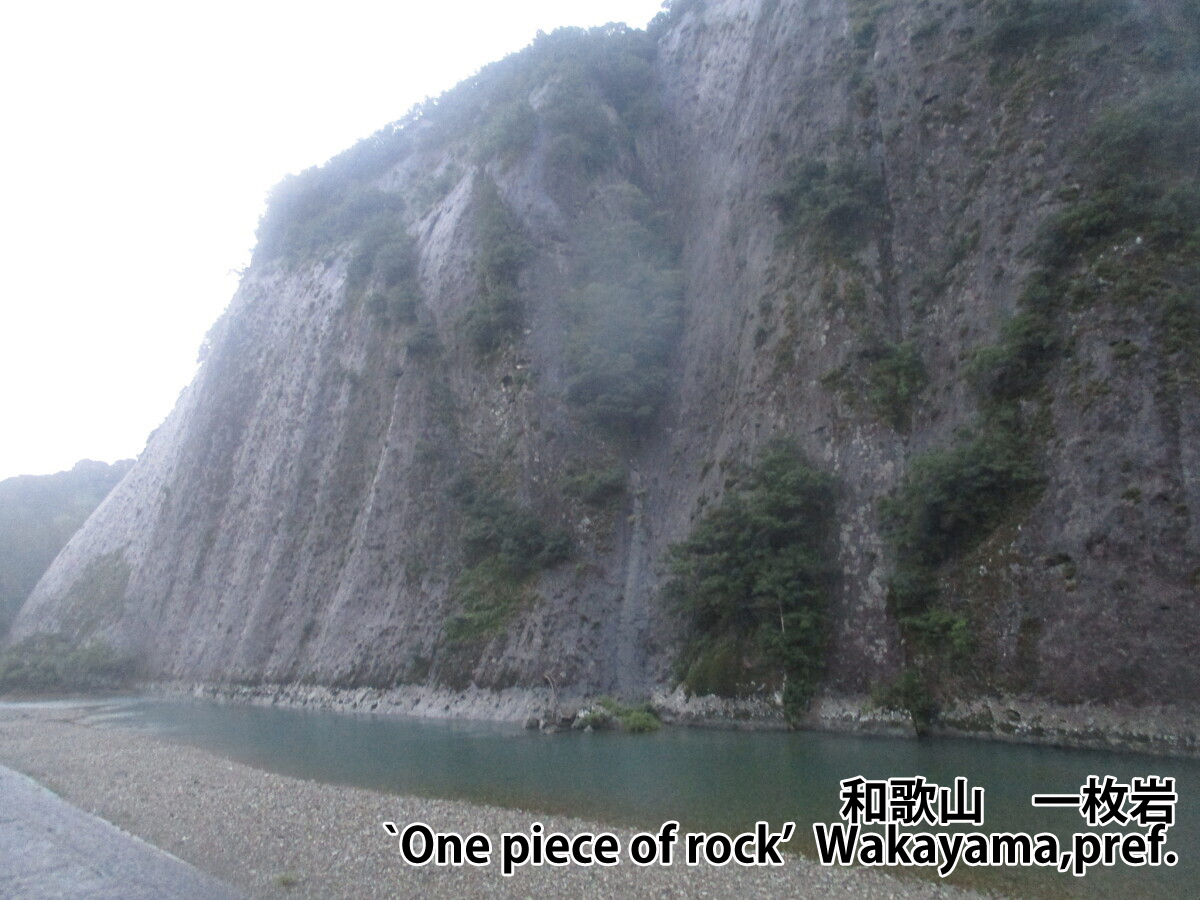

・京阪神に近い和歌山の太平洋沿岸の奇岩による景勝地や奈良飛鳥の亀石、猿石、酒舟石や古墳の石室などの文化財も石つながりとなる実に魅力的な観光スポットです。

・今後中華圏に関わる上で、工芸、鑑賞物、宝飾品において絶大な人気を誇る玉石や翡翠の文化にも着目して行きたいと思います。

(全文)

冒頭から私の話ばかりが一方的に続き誠に恐縮です。会員専用掲示板では、もちろんそれ以上にそれぞれの部門で愛好家の皆様のその分野との関わり合いもその詳細までをも、ぜひとも会員の皆で共有する形でお聞きしたく、まず私個人でこのサイトを立ち上げております。もう少しだけ話におつきあいをお願い致します。

さて私の石への関心は現在、屋外に据えられる庭石「景石」についてのものが主です。しかしそれとの関連で、水石の形で屋内での鑑賞品としてめでる愛好家が団体も組織し大勢いらっしゃることや建造物の構造材や塀、先祖をしのぶ墓石として、かつて(コンクリートや外国産石材ではなく)国内産の石材が盛んに使われていた時代があり、現在までの業界の劇的な変遷についても関心は及び、日本の各地でジオパークが自然科学関係のミュージアム付きで整備されていること、更には(どんなものか覗いてみた)ミネラルショー・フェアが意外なことに鉱物標本を求める中年男が群がるパラダイスではなく、宝石の裸石ルースが主な販売物で(レジンで自分の気に入ったデザインでピアスやイヤリングやネックレスなど装飾品を作る目的なのか?)若い女性ばかりであふれかえっていたことに驚いたり、いろいろなことを知ることになりました。

ちなみに、最近は「鉱物女子」という言葉もあるそうで、(単に理系キャリアからの「リケ女」、歴史大好きの「歴女」の他、アニメのキャラクター化された名刀に、その惹かれるキャラクターへの思いを重ね合わせ、それらを鑑賞しに所蔵するミュージアムに足繁く通う「刀剣女子」、こけしの愛らしさに惹かれ、その収集や旅行での写真に参加させてSNSに挙げるなどの「こけ女」以外にも)鉱物ジャンルにまでそういった若い女性ファンが存在することも初めて知りました。

青森の錦石、岐阜の根尾菊花石などには、室内装飾などのそれに大規模な愛好家団体があることを知りました.

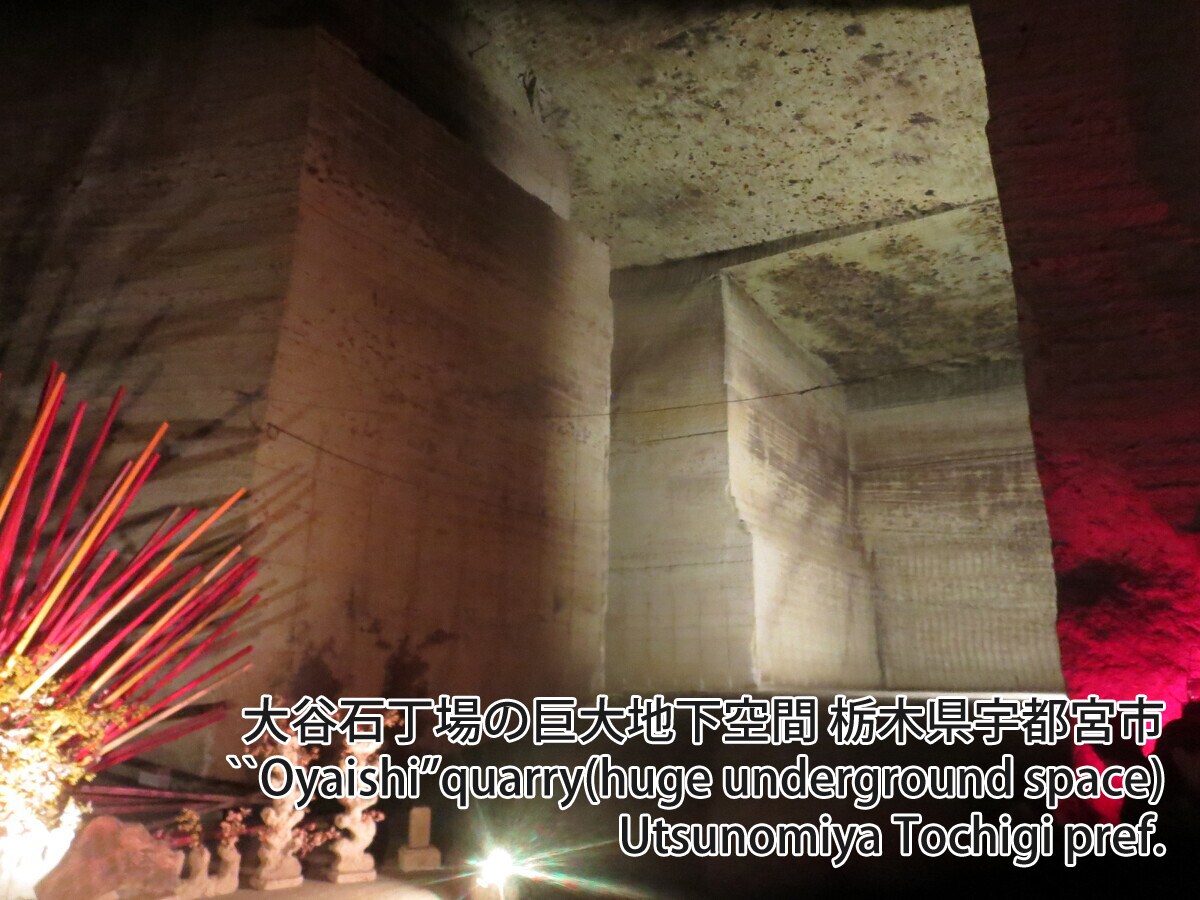

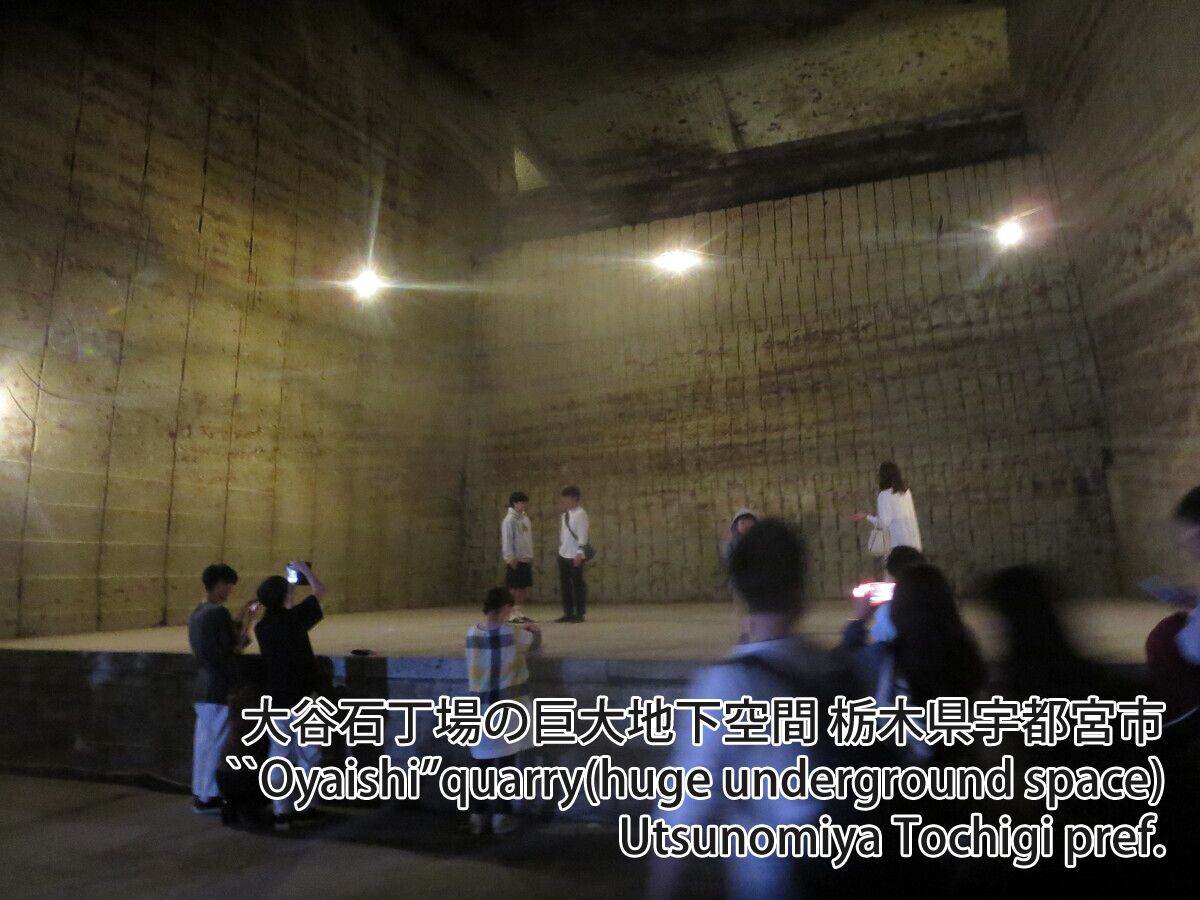

また全国各地ですでに閉山したかつての建築石材の採石所(丁場)を、過去にその地域に大規模に存在していた石材産業の文化的遺構とする、地域振興の試みが行われているようです。(栃木県の大谷石の宇都宮、千葉県の房州石の金山地区が有名、最近開通した北陸新幹線金沢から敦賀間の小松駅にもふんだんに使われているとの確認不能の情報もありますが(あるいは戸室石なのか?)ツアーも紹介されている石川県小松の滝ケ原石の丁場、北関東の旅行では染織作家さんがその石造りの建物を資料館にして〇〇石産業の文化を守っていらっしゃいました。)

花崗岩は、(江戸時代には、鑿と鎚で成形し神社の鳥居などに用いられたようですが)研磨などの加工を経てその模様が光沢をもった美しいものとして墓石や石碑の材料の定番になるのはかなり後の時代のようです。(明治末期の工芸品の七宝の東西のナミカワの時代にも、研磨は砥石による職人の手作業で、動力を用いたグラインダーはまだ存在していななかったようなので、石材業においてダイヤモンドカッターなど機械で丁場の切り出しやその後の切断やグラインダーによる研磨ができるようになったのをネットでいろいろ検索しましたが結局いつの頃からなのかは、よくわかりませんでした。)

耐久性は劣るものの加工しやすい凝灰岩は、(輸入石材に押されてすでに廃業、閉山したところが多いですが)明治時代には伊豆石が関東の近代建築の基礎部分に相当な量が使われ、北陸では、戸室石、坪野石、尺谷石などが、山陰では、来待石、福光石などが、昭和の時代までは、建築石材の花形のようでした。

またコロナで国外観光に行けない間にこれまで関心がなかった国内の地方を巡ってみましたが、定番見物地、ご当地名物の飲食物、日帰り温泉やミュージアムとともに惹かれたのは、やはり趣のある古式の日本の伝統家屋の室内や庭園でした。

私自身が、京阪神ではない某地域に取得した物件に日本式の趣を得ようと一つの庭石を据えたことを契機に、そもそも日本人が(奇抜な形状に加工した現代美術的なオブジェとしてではなく)自然石をそのまま置き美的に感じる(あるいはそう感じさせようとする)ということは世界的に見てもとても特異なことではないかという疑問より、最終的には(日本以外の東アジア人が利便の良さで、断然に高層住宅からなるニュータウンを好み、中心地から離れた郊外で自然に囲まれた古民家を普段の住居にすることへのあこがれは、ほぼ皆無であり、それとは正反対に)日本人は経済的なゆとりに応じ(仕事その他での他人との関わり合いから離れての十分なリラックス感を得られてこそ所有物の我が家との感覚もあり、それにより頑張りと完全休養の切り替えで心身が共に健全でいられるという特にそれを意識していない効果により)都心の仕事場にできるだけ近く生活にも利便な集合住宅ではなく、一定の距離を置いた繁華街がない閑静な緑も多い地域(箕面、宝塚、神戸山手、奈良学園前など?)に一軒家を志向することが圧倒的に多く、更に可能であれば(観光地でみるような神社仏閣や伝統住宅での見事な庭園には遠く及ばないものの)盆栽一鉢よりは比べ物にならない規模の広さで、(河井寛次郎氏の作陶同様、美的部分を抽出し増幅する方式で)古来の山水画の美を庭に構築し所有しようとすることこそが、(先述のように遠因に仕事への過度な緊張や集中や対人ストレスともかかわりがある)日本人独特の文化であることに気づきました。反対に戸建てでないマンションの購入者は、都心駅前のタワーマンションから郊外の緑地や公園のそばまで予算や子供の養育などさまざまな点を考慮し、一家ごとの価値観によりさまざまな選択をしているように思います。

更には、日本の伝統的な庭園では据える「名石」というものがあり、(今も京都の醍醐寺の三宝院庭園に残る)天下人となった豊臣秀吉に戦国大名がこぞって寄贈をした時代だけでなく、現代でも一世代前までのある時期に、それらが盛んに取引され業界はとてつもなく大きな規模を誇っており、そのためたちまち環境破壊防止の必要により条例などで一切の採石が禁止されるほど、各産地でそれがとりつくされていたことも知りました。

ただ後代の子孫にその良さを邸宅とともに引き継がせようと樹木も含めて多額の費用をかけ造営したその庭園も、核家族化で子がその地を離れ、相続の際に子供の間での平等な分割が必要とのことで「墓じまい」と同様、更地に戻されて売られたり、そうでなく子の1人がリタイヤ後Uターンしてきて同居をしてその家を引き継ぐことになっても、子供や(それを一人受け継ぐことで気兼ねする)兄弟一家の帰省などに必要とのことで、(田舎の農地などの市街化調整区域には自らの所有地でも駐車場への転用は難しく)屋根つきの数台の車が停められる大型の車庫に変えられるなどで庭園がつぶされる、いわゆる「庭じまい」が行われています。

そのため、かつては高額で取引された名石も少し前までは造園業界で再販見込みで引き取られても、その後長期の不良在庫となっており、(破砕し土木材料に使うことも可能な花崗岩の墓石と違い)建築資材としても使い勝手が悪く、今では、個人がこれから自宅から処分したい庭石は、引き取り手がなく完全に行き場を失っている状況を知るに至りました。(また名石の採取地は先述のように自然環境の保全よりブーム時にすでに砕石禁止となっており、もはやそのとりつくされ荒廃してしまった元の場所に、復元して徐々に戻していくなどの試みもコストが莫大にかかる上に所詮は人工物では、却って自然景観を損なうということよりまず、その過疎地には万人受けしない文化のための公園よりも優先しなければいけないのは当然に産業振興と若い世代の定着であり話にならない程度のことであり八方ふさがりなのですね。)

また日本庭園では(自然の景色風の庭を作るため、派手でなく自然な色の単色か近似的な色で石組みを組むことが基本になり)主石やその他のアクセント的に際立たせる部分の石としてのみ全国各地の特有の形状や色見をもつ石が使われ、それを体系的に把握した上で、その採石地と近辺の古い庭園と共に造園業者を回ってみるのが(小さな人造物の陶器についての窯元めぐりよりも)断然に面白くなり、たまらない状況です。そういうわけで私は「鉱物女子」ならぬ「庭石狂い老人」(笑)だとも言えます。

その他庭石以外にも、「石つながり」で、建築その他硯や砥石や碁石などの用品における石材業界の事情や鉱物としての自然科学の知識、各地のパワースポット(幸い京阪神より近い和歌山には橋杭岩、千畳敷、三段壁、一枚板、虫食い岩などあり)の石の神話的由来、石造りだからこそ大陸中国などで現在も残っている万里の長城も含めた世界的文化財、そして(女性の関心事としての身に着ける優雅な装飾品の材料として貴金属と共に使われる)宝石の原石、そして(日本では考古学や糸魚川の名産であることの他は、宝飾業界でのウェイトは大きくないのに対し)中華圏で圧倒的な人気を誇る翡翠その他の玉彫●など現実社会には存在しない仮想の「石」の総合イベント場として、このサイトがそれぞれの愛好の方々の交流に役立てればと願っております。

●台北では毎週日曜日に平日は駐車場である高速道路の高架下が、巨大な園芸と玉石市場になります。玉石市場は、設営されているテントの中に、数十か?あるいは百数十程度か?の小さなブースにそれぞれの業者がショーケースの上で対面で販売を行い、商品は、主にブローチ、イヤリングなど女性の装飾品の小物が多いです。 単に形状を整えたものではなく彫刻を施された見栄えのするものは日本円でやはり数十万円台の価格帯のものになります。 訪れている客(おそらく一般の台湾人でバイヤーではなさそう)も、持参のライトをかざしたりして相当目利きができるようで、それになじみのない日本人は、中国のデザインのものを購入したいということなら相当な勉強がいるでしょうが、そういうこだわりがなければ国内の宝石店かミネラルショップで糸魚川産の硬玉を品質に一定の安心をもって、熟慮の上で、購入されることがいいように思います。

© 2024 福爾摩沙族 -ふぉるもさぞく-

![美麗島[台湾]/香(木)江[香港]/五羊[広州]地域愛好](../images/common/logo_btn_txt.png)

.JPG)

.JPG)