在日中華圏人・

京阪神在住の法商務専門職又は事業経営者・

日本伝統庭園と室内装飾関連事業匠等

善隣交流倶楽部

Contents Menu

- 日本語

- English

- 中文简体

- 한국어

日本の社会(地域、職場、学校など)でのご自身の深刻なお悩みのご相談などは

会員専用掲示板内の日本社会問題部門への登録で、ある程度の具体的内容を示して相談されることをお勧めします。

日本、東洋の伝統美愛好 (人形・陶器・古画・庭など)

日本、東洋の伝統美愛好 (人形・陶器・古画・庭など)

他の三言語版には、異なる画像を掲載しています。ご関心がありましたらそちらもご閲覧なさり、お楽しみください。

前画面やトップページに戻る場合のボタンは、膨大な記載の最下端にありますので、即座にお戻りになられたい場合は、ご自身のパソコン、スマートフォン自体の前に戻る操作も活用ください

(要約)

・東洋の伝統美として、人形、陶磁器、室内の様式、庭園などに魅了され実際に探求をなさっている方同士での交流をしたいと考えております。

・人形をみて、普段それに見慣れず鮮烈な印象を受ける、人物の出で立ち、髪型や服装などは、その国内外の地の文化、歴史、社会体制からの理解が必要で、そこへの探求を行えば(座学でのような面倒さや苦痛のような感覚を伴わずに)楽しみながら自然に様々なことに知識も深まり、その後の現地への旅行なども充実することに気づきました。

・陶磁器の世界に触れると、現在は全世界的に欧州の高級食器のブランドの優雅な磁器が市場を席巻し、中国、韓国でも日用には磁器(あるいは樹脂食器)のみが流通していますが、日本では(戦国時代の茶道の興隆とともにそれが愛された関係で)現在でも工芸作家の世界に関わらず、日用品としても、磁器に劣らず、(岩石のような肌合いの)陶器への根強い愛好が続いているように感じます。

・同じ東アジア内でも、近代以前に権力者達が贅を凝らして建築、造営した、家屋、庭について、各国の美的基準での大きな違いが見て取ることができます。現代になると、周辺国がその地域内で集合住宅選びで、利便性を一辺倒に重視するのに対し、日本では、一軒家志向が基本で、その私的な居住空間を室外は風景画風に、室内も自分たちの好みの美術的に整えることへ強いこだわりを持つ人がまだ多く残っているように思われます。

(全文)

主宰者ごあいさつの冒頭でも触れましたが、(お世話になった法律家の方への事務所内に飾ることもできる贈答品選びの過程でその存在を知った)博多人形への関心、収集開始から日本の歴史、古典、伝統的なもの(芸能、服飾、髪型、作法、室内外の様式、書画、工芸品)更には東アジアでのその国ごとの様式などに、とめどもない探究心が湧き上がり、そのために国内外に出かけることになりました。

まず人形についてですが、

正統な美術での(銅像、木像、石像などの単色の)「塑像」は、我々一般人にはその立体表現や技巧の優劣について全く見定めができないもので、単にその題材やパッと見で(その理由も説明がしにくい)「好き嫌いの感覚」を受けるだけですが、「人形」はやはり(背景は伴わなくても)色彩があり写真としての二次元のものより端的かつ正確にその人の顔立ちや姿勢、動作や髪型服装などいでたちが分かり、特定の憧れや美しさやインパクトをもつ人物(歴史や神話上の人物、子供の時にのみにみられた田舎のご老人の姿、芸能の踊り手やテレビに登場する芸能人、日本人とはあきらかに違う顔つきや服装でいる異国人等)をダイレクトに感じることのできるもので、その需要を賄う商業品でもあり、美術品とは違い比較的に手軽に入手でき、購入の判断において(その金額に見合うほど魅力その他(題材に忠実に沿っているものかどうかなど)を感じるかどうかの理由もわかってでの)費用対効用の基準での判断ができたりもします。

ただ東アジアには、その昔、人をかたどったものに対しては、(死者の弔いの場である)お寺の仏像や(禍を逃れるための)厄除けや(恨む相手への)呪いかけのものであったり、唐の時代の有力者の埋葬時には(来世でも主人を助ける従者としての)副葬する品(俑、三彩など)であったりして、「家に置くなど、縁起でもなく不吉で、もってのほか」という考えが根強くありました。

日本は、はやばやと、平安時代には、悪除けから、貴族の女児のままごとの道具になり、江戸時代には、大名の娘の輿入れに必須の持参品にもなり、豪商も含めた女児の健やかな成長を願うイベントとして定着し始め、雛人形の形式も、当時の工芸技術の粋を尽くしてでの、寛永、享保、次郎左衛門、有職の4つの変遷とひな壇の形成をへて、現在のひな祭りにつながることとなりました。また同じ江戸時代には京都の陶器製の素朴な伏見人形が全国に伝わりその地で作られ、一般の民衆も、祈願というまでのたいそうなものでなくても、一家の幸福への縁起かつぎとささやかなインテリアを兼ねるような存在としてそれらを家に飾るようになりました。

ただ中国や韓国ではそういった歴史もあり、現在でも、若い中国人に対して、私が日本のこういったもののコレクターであるということで人形の画像を見せると、ときどき、「これを自分の部屋に置くのは怖い」などと率直な感想をもらされたりします。

中国清王朝も、李氏朝鮮も、1810年頃の道光帝の時代(広東に観光地として残る林則徐が活躍の)アヘン戦争、1871年の辛未洋ゆうその他の欧米の東アジアへの度重なる軍事的進出とともに(元素などの存在に基づく化学合成や解剖などによる人体の解明に基づく医学など)科学技術の西洋の優位性を目の当たりにし、自分たちの迷信的な考えは当然に希薄になり、(更に二代後の道治帝を生み、その後妹の子供を光緒帝にして、後に幽閉した)西太后も京劇とともに愛したという、天津泥人「張」(泥人「形」ではないことに注意)というものがその時代、1850年頃に登場し、その後、その当時の清の時代の辮髪姿から開放改革前の中国までの、民衆の姿を実に写実的に再現をしており、私は、大変に魅力を感じ、現地にもたびたび訪れています。

また現在の日本国内の人形愛好家(作家としての制作や教室での習いや自作)の主流は「球体関節人形」であり、その大元であるビスクドールの愛好文化が、明治維新後日本が参加したパリ万博で、市松人形を出品したことと当時の欧州の服飾業界でデイスプレイとしてマネキンが登場した時勢であったことにより、(ブリュやジュモーなどの「製造」ブランドのほか、所有する個人においても裁縫趣味として衣装を着せかえるなどで)始まったことも実に興味深い話です。

また私が基本的に収集している陶器人形とは別の種類にはなるのですが、レース布地に磁土の泥漿をしみ込ませて焼成の際にその布地部分が焼けて消滅し、磁土部分がレース布の皺や模様を残したまま磁器として仕上がる「レースドール」も日本の作家物は、ヤ〇オ〇でみるメーカー品アイリッシュドレスデンなどとは、全く出来が違い、もしかすると世界的にも日本がレースドール愛好が最も盛んな国ではないのかとも、思い始めています。

(写真は横浜の古美術商まで取りに行った作者ご不明の見事なレースドールです。大変に重く、2、30m歩いては下ろしを繰り返し、新幹線でなんとか大阪に持ち帰りましたが、途中新横浜駅構内で、「犬小屋を担いでいる」と、学生たちから聞こえよがしにからかわれました(笑))

次に陶磁器についてですが

人形から伝統工芸全般へ関心が及んだ頃にたまたまテレビでなんでも鑑定団を見ていて、桃山時代の古陶ではないかとの鑑定品の壷が登場し、中島誠之助先生が、大陶芸家加藤唐九郎氏が作り大騒動が起きた「永仁の壷」のコピー品で「要するに偽物の偽物です」と解説して、場が大爆笑に包まれた場面をみて、桃山時代の陶器とはどういうものかから、瀬戸美濃を手始めに日本各地の窯業地で陶器市の際、窯元めぐりをしたり関連ミュージアムを見学するようになりました。

国宝茶碗の三井記念美術館の「卯の花墻(うのはながき)」、服部美術館の「不二山(ふじさん、本阿弥光悦作)」の他、藤田美術館の「曜変天目」、東京国立博物館の「馬蝗絆(ばこうはん 東山御物?)」その他、著名な陶芸家の作品などといったものにも関心ができました。

また中国の国の表記名の‘China’の由来が当時世界の市場を席巻していた(カオリンが採掘でき硬質で薄さと白さをもって焼成しその絵付けにも高度の技術が施された)歴代中国王朝の官窯生産の磁器chinaであることや朝鮮官窯では上品この上もない高麗時代の象嵌青磁、李氏朝鮮時代の白磁が作られていたというのに、戦国時代に発展を遂げた日本の茶の湯では、それらではなく慶尚南道の貧しい民衆の飯茶碗を、「井戸茶碗」として「名物」と見立てたこと、欧州ではカオリンの発見後、マイセン、セーブル、ウェッジウッドその他現在の高級食器ブランドが次々起こり、明治維新後は我が国も欧米からの技術者の指導で、磁器食器の生産の近代化が行え、現在も東アジアで唯一高級洋食器が工業的に生産できるのが日本の有田と名古屋の数社であること等大変興味深い知識を得ました。

またそういったブランドが食器とともに貴族階級の晩餐のテーブル上にも磁器製の飾りを作り始めてから、やがてそれが室内を飾るオブジェとしての磁器人形部門として独立した事業やブランドにもなり、日本の百貨店などでもたびたび(冷戦時代の長期にわたり東ドイツで、生産が継続されていた)マイセンの展示会が開かれて、たった10cmにも満たない磁器人形に(釉薬がけ後の焼成のため本来は不能なほどに困難なはずの)ぼかされない色彩ととがった形状も織り込まれた精緻の極みの人形を目にすることができます。

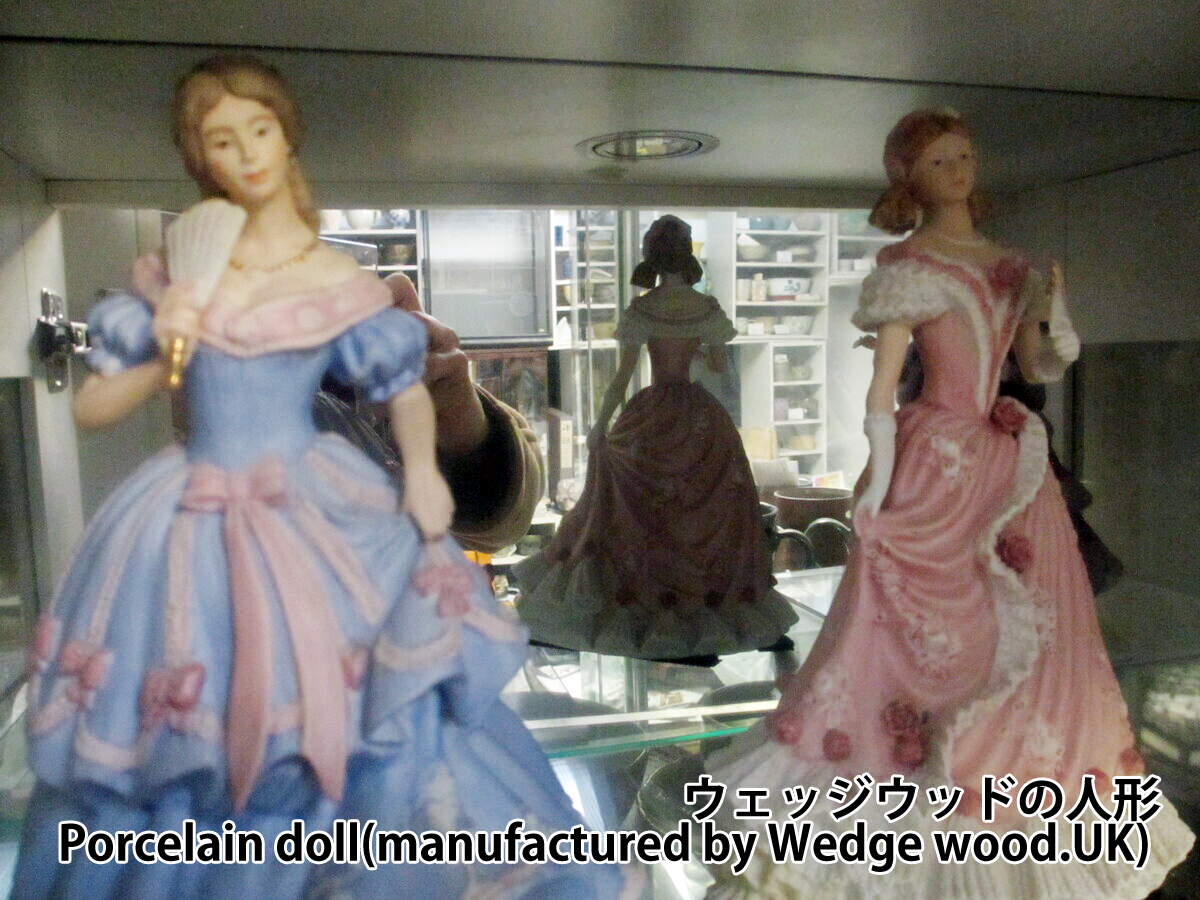

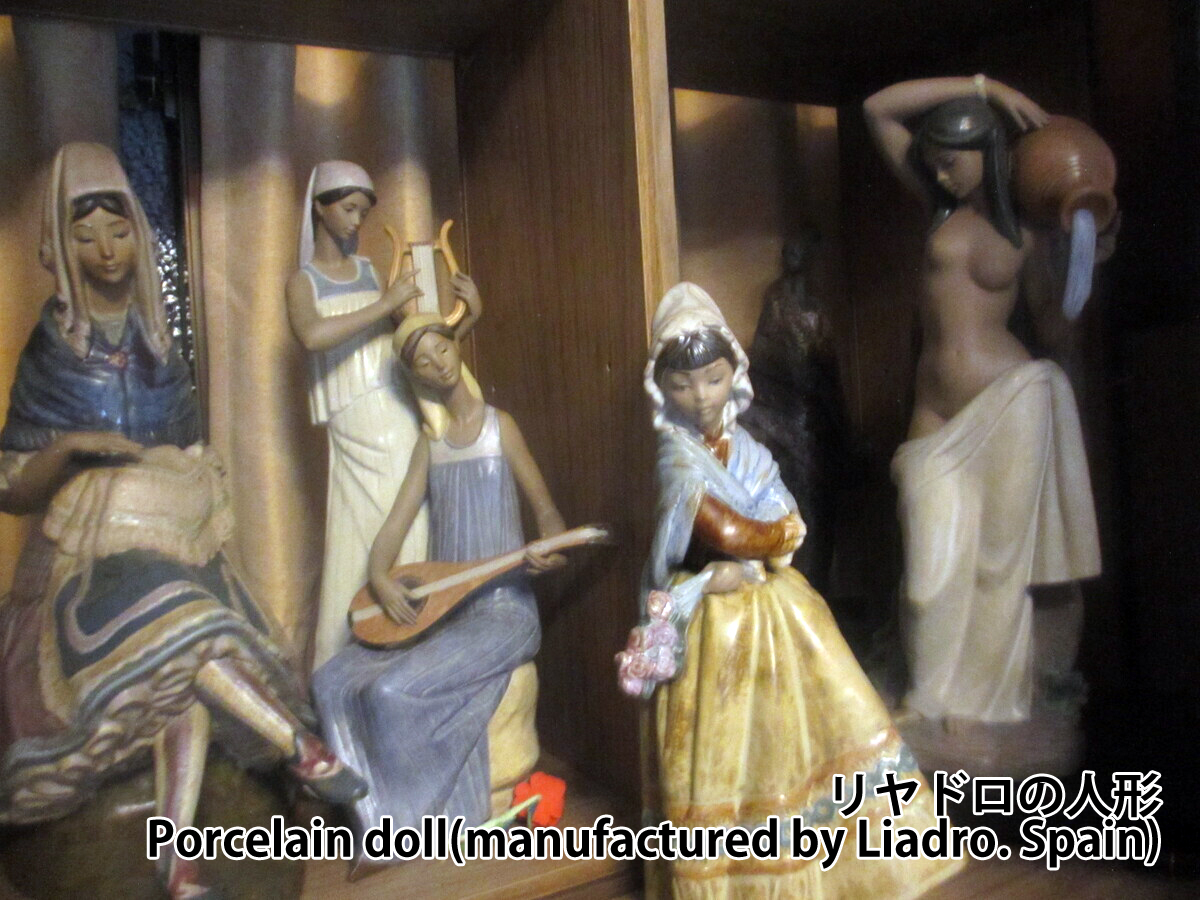

また私の収集範囲とは多少違いますが、ウェッジウッド、(コールポートを近年吸収した)ロイヤルドルトン、ロイヤルウ-スターなど英国のメーカー製、日本の主要百貨店にはたいていはショップが入っているスペインのリヤドロ、(艶消しの軟陶のような、目が大きく表現され、かなりのミステリアスな印象も受ける)イタリアのジノリその他のものがあり、西洋ブランドの高級食器とともに磁器人形にも確立され(時には期間限定で変化球もシリーズ化されながら)守られるコンセプトを知ることも楽しいものです。

コロナ流行の始まった年には計画していたゴールデンウィークの現在の大陸中国の大窯業地(宜興,景徳鎮,醴陵,杭州)の周遊を断念し、今も福島処理水放出での日本人旅行者個人への危害も予想されるため当面は現地へ旅行再開は難しく残念です。

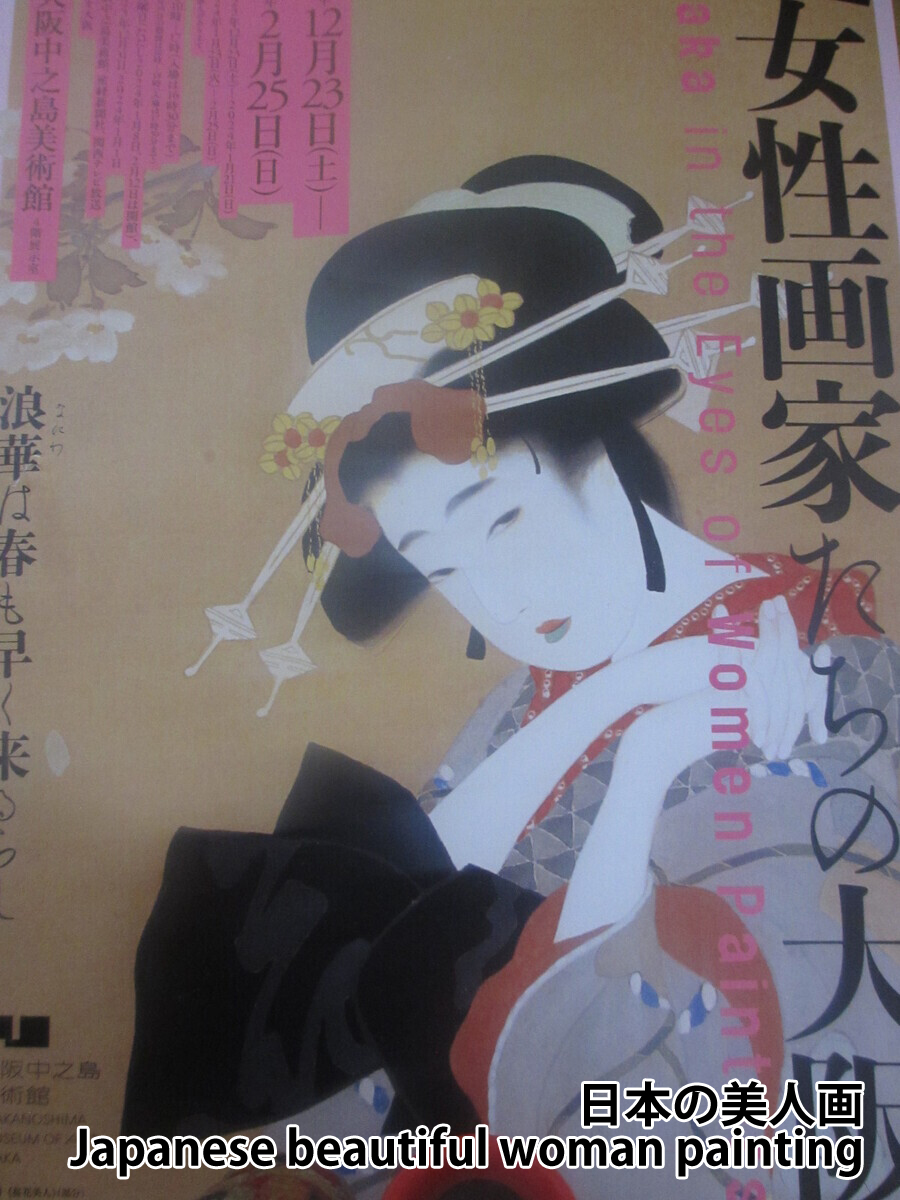

先日大阪で、ポスターのように大正から昭和初期にかけての大阪の女性作家展があり、やはり欧州からの里帰り浮世絵展とは違い、洗練の極みの作品が楽しめました。また京阪神で日本画の美人画展を開催があってほしいと思います。数年前の京都の京セラ美術館の上村松園展も大変よかったです。「序の舞」があんなに大きく迫力があるものとは思いませんでした。

更に日本画など東洋の古画ですが

日本の江戸時代は浮世絵「版画」が庶民の娯楽(美人画は地方から職人となるために修行に江戸に来た兄ちゃん達のアイドルのブロマイド写真のようなもの)として身近なものであり、大名や豪商が大枚をはたき、オーダーメイドした「絹本肉筆画」も題材は江戸の婦女の日常を描くものが多く、そこには謎解きのような粋な暗示が織り込められていたりして、大変に親しみ深くかつ楽しいものだと知りました。

しかし、中国、朝鮮では、儒教や奴隷制等の厳格な身分制度より、知識人や文人が下層の身分の画家に庶民の日常の姿を描かせることなどは大変に珍しいもののようで、おそらく自らの高尚性の誇示のためでしょうが、題材としては圧倒的に論語や故事神話上の有名な人物や場面が多いように思えます。

<関東に居住していればジュディオングさんの版画の制作活動なども拝見できる機会があるだろうにとは思いながら、この画像の廃版の書籍は、ふんだんなカラー写真とシェーマ付きの解説があり、台北故宮博物院に訪れる前にほかの案内本と読んでおき、現地では日本人団体ツアーの傍らで現地ガイドの解説(興味深い話が満載)も聞くと、展示が格段に楽しめて、そこの観光が非常に有意義なものとなります。>

また明治期以降の日本画で毛書きなどが精緻の極みの筆使いによる(上村松園などの)人物画には本当に魅了されますし、台北の故宮博物院の童子二人がすごろくなど遊びに興じるものや猫を描いたものには愛らしさ、唐の宮女の宴会には歴史の重さを感じます。

浄土真宗の仏壇写真

その他の室内装飾についてですが、

日本式家屋の室内における日本独特の様式としては、畳、縁側と窓と障子、ふすま、欄間、そして仏壇ということになるかと思いますが、中華圏の方には、少し前の近代までも靴のまま、室内に入り、椅子に座り、寝台の傍らで初めて靴を脱ぐということであったので、畳や座卓などというものは全く奇異に感じられることでしょう。

また日本で先祖を自宅内に仏壇として祀るという風習も、チベット仏教以外の仏教国でもないようです。ウイキペディアによると、室町時代に、浄土真宗での南無阿弥陀仏の掛け軸を掲げるための祭壇として始まり、すでにその時に内部を(蒔絵、金箔貼りなどでの)「金仏壇」とし、その他の造作にも守るべき形式が決められたそうで、その後、江戸時代に幕府の宗教政策として、各戸がその所属する菩提寺を明確する檀家制度を設けたことより、他の宗派でもその宗派の証である様式を定めた仏壇が定着化、お盆や命日に僧侶が読経に回るということになったとのことです。

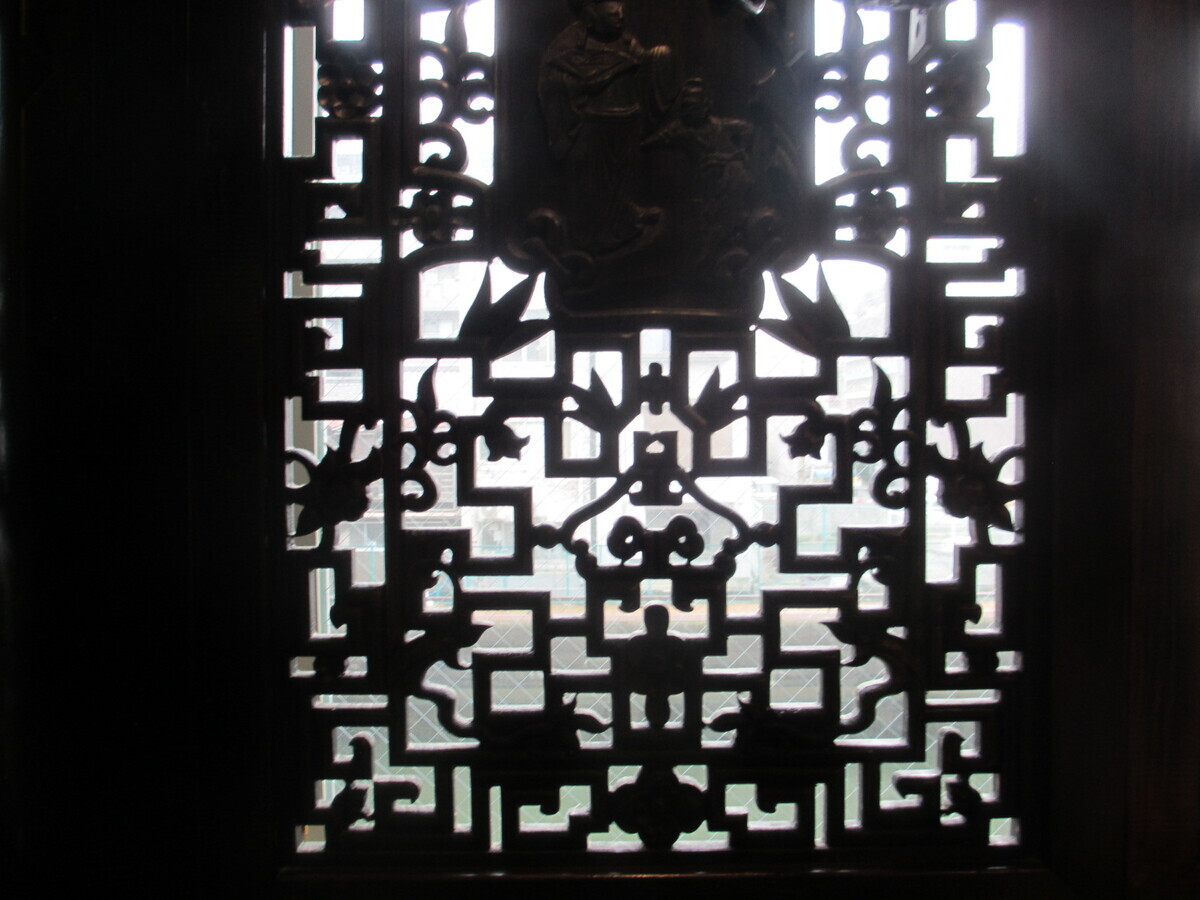

心斎橋の某人気中華料理店の中国の格子

Lattice window at Chinese restraunt in Shinsaibashi Osaka

ただ中華圏では、今も残る為政者のいた宮殿や豪商の邸宅などをみると、室内の柱その他の構造材や戸などについては、日本と同様、木そのものをみせ室内には華美さを出さないものの、部分的に見通せるようにする格子の形状は日本の(紙を貼ることを前提とする)単なる真四角の障子とは全く違い複雑です。

また、シロアリを寄せ付けず、耐久面からも東南アジアからの黒褐色の唐木(黒檀、紫檀など)をふんだんに用いてあるのも特徴的です。

明治、大正時代の文化財級の日本の家屋でも、いたるところが和洋折衷であったりするとともに、部分によっては、そういった中国様式からの唐木の飾り棚などもみかけたりします。

最後に庭園ですが

マスコミから皆が知る京都の有名どころだけでなく、地方に行き全国的な知名度など全くない寺院や昔の有力者の邸宅を観光に訪れると、トップページのスライドショーのように文句なしに美しいとか鮮烈に思える絶景の庭園に遭遇したりすることがあります。

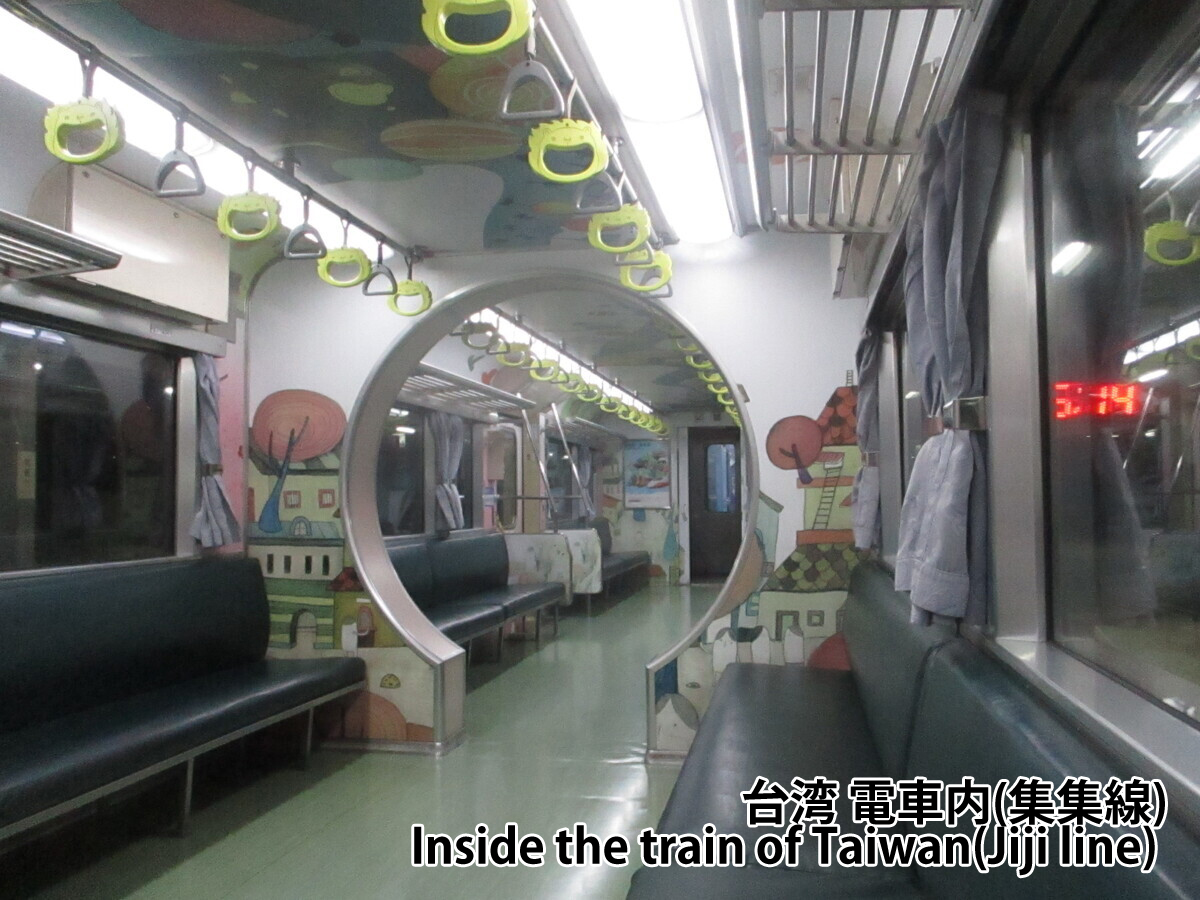

それに対し中国の庭園とは、小さなものでは(紫禁城の東西の妃の居所などでの正円形のくぐり穴のような)幾何学的な形の石造りの塀と鉢植えの植物が主になっているように思えます。

大庭園(名園)では(西湖八景や華南四大名園などといった呼称のものも現存しているように)楼閣と池とその堤の柳など(見る人その周囲への工夫よりは)遠景での構成や配置の美の方を愛でているように感じられます。

© 2024 福爾摩沙族 -ふぉるもさぞく-

![美麗島[台湾]/香(木)江[香港]/五羊[広州]地域愛好](../images/common/logo_btn_txt.png)

.JPG)

.JPG)